EcomNews MED Vidéos

-

Covid19 : Quel est le rôle des organisations de support…

jeudi 4 juin 2020 -

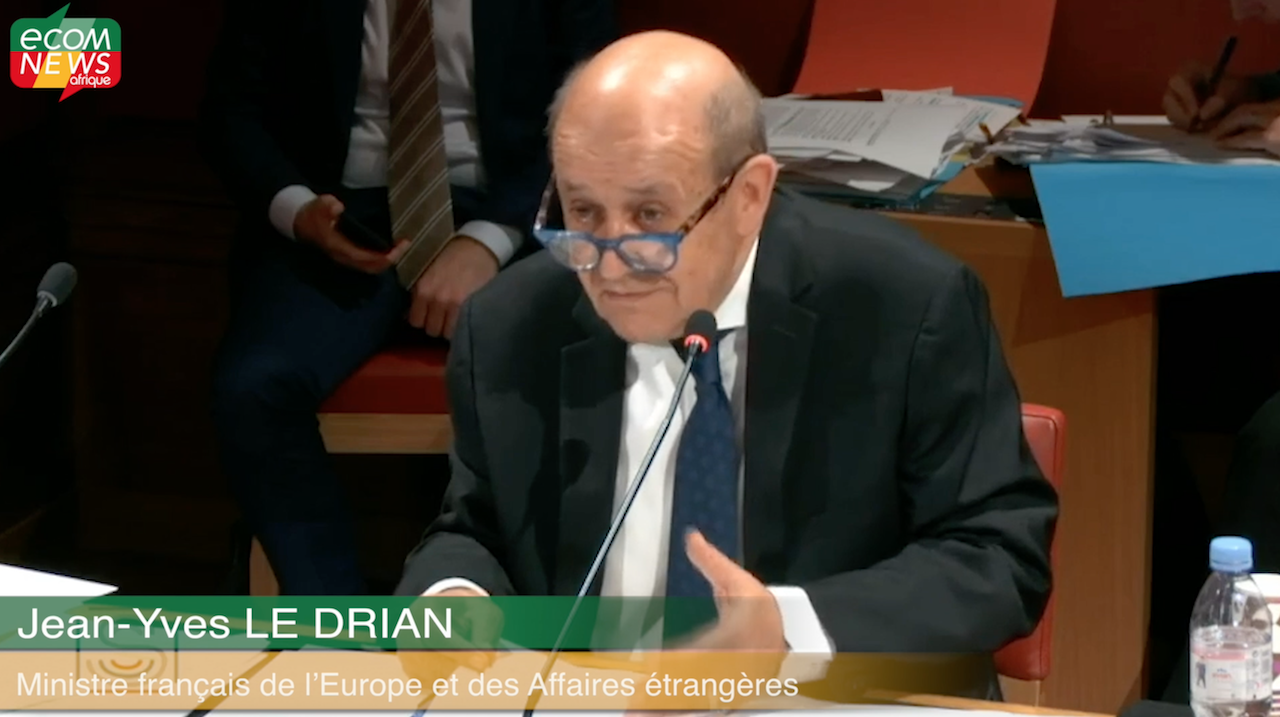

Comment la France va-t-elle s’investir et aider l’Afrique ? Vidéo…

mardi 2 juin 2020 -

EBSOMED : Quels sont les résultats concrets de ce projet…

mardi 2 juin 2020

Réagissez à cet article